1. 材料特性

- 高强度与高韧性:钢材的强度约为混凝土的8倍,而密度仅为混凝土的3.2倍。这使得钢结构在承受相同载荷时自重更轻,抗震性能更强。

- 良好的延展性:钢材具有良好的延展性和塑性变形能力,能够在地震作用下通过变形吸收和耗散能量,从而减少结构的破坏。

2. 结构设计优势

- 轻量化设计:钢结构自重轻,可显著降低基础工程的负担。在高层建筑中,采用钢结构可使结构重量减轻约40%-50%,从而降低地震作用下的惯性力。

- 优化的抗震设计:钢结构的抗震设计可以通过“强柱弱梁”“强节点弱构件”等原则,优化结构的延性和耗能能力。例如,框架结构中,框架柱的性能系数应高于框架梁,以确保结构在地震作用下的整体稳定性。

3. 抗震性能化设计

- 灵活性与适应性:抗震性能化设计允许根据具体需求调整抗震措施,而不是采用固定不变的强制性抗震设计。例如,对于抗震承载力较高的结构,可以适当降低抗震构造要求,从而节省造价。

- 基于性能的设计方法:采用基于性能的抗震设计方法,如直接位移设计法和能力谱方法,能够更准确地评估结构在不同地震水准下的响应,并优化构件设计。

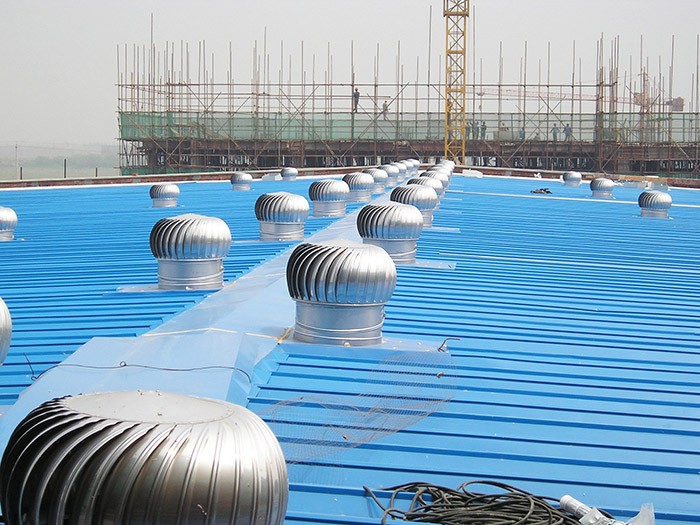

4. 实际应用与验证

- 实验与实践:在地震模拟振动台实验中,钢结构建筑能够实现小震和中震无损,大震主结构和墙板无损,并通过支撑耗能和超大地震不倒塌。

- 实际案例:例如“鸟巢”等钢结构建筑,通过抗震设计和优化,展现了良好的抗震性能。

5. 未来发展方向

- 高性能材料与技术:未来钢结构抗震设计将更多地采用高性能钢材和先进的抗震技术,如屈曲约束支撑和阻尼器等耗能装置。

- 智能化与精细化设计:随着技术的发展,钢结构抗震设计将更加智能化和精细化,通过非线性分析和动态模拟,进一步提升结构的抗震性能。